首页 为什么是“龙的传人”? 信箱:1131376436@qq.com T:13671606831 《译龙风云》 |

|

极具文化标出性的方式在深层知识的表达方面有独特优势 原标题: 回溯历史,中国非遗的对外译介由来已久,发迹于中西文明接触之初。这些早期非遗译介实践多由来华西方人士主导,累积形成了丰富的他塑话语资源。……。时空轮转,自联合国教科文组织 2003年颁布《保护非物质文化遗产公约》以来,非遗保护作为一项国际社会倡导的文化事业逐渐走进大众视野,非遗话语跨语传播的主体视角也逐渐由他者向本土回归,中国当然也不例外。伴随着这一历史交接与视角转换,中国非遗译名的规范化实践应作何适应性调整,值得思考。 目前,学界就非遗译名的规范要素已达成一定共识,强调非遗概念传达的准确性以及面向受众的可接受性,并就如何规范译名的语符表征这一问题作了较为全面的探讨,相关成果对于非遗译名的优化实践无疑有着促进作用。然综观当前非遗译名规范生成的方法路径,鲜有将中国非遗译名的历史他塑因素考虑在内。这一历史向度的缺失,很大程度上制约着当前非遗规范的指导效力,尤其体现为非遗译名的知识表达深度不足这一问题。2021年年初有关春节的译名之争便反映出这一点。 春节被视为“中华民族最大的非遗”。所谓“最大”,其中一方面是就其影响力而言的。众所周知,中国春节对东亚文化圈农历新年传统有着深远影响。《英国百科全书》(Britannica)至今保留着“Chinese New Year, also called Lunar New Year”的释文。而在 2021年初,谷歌回应了韩国民间组织网络外交使节团(VANK)的诉求,撤销搜索引擎上“Lunar New Year”与“Chinese New Year”的直接关联信息,一夜之间,“Lunar New Year”同“Chinese New Year”在中外社交媒体上竟成了两个对立的话语标签,原有的译名规范迅速失效。 |

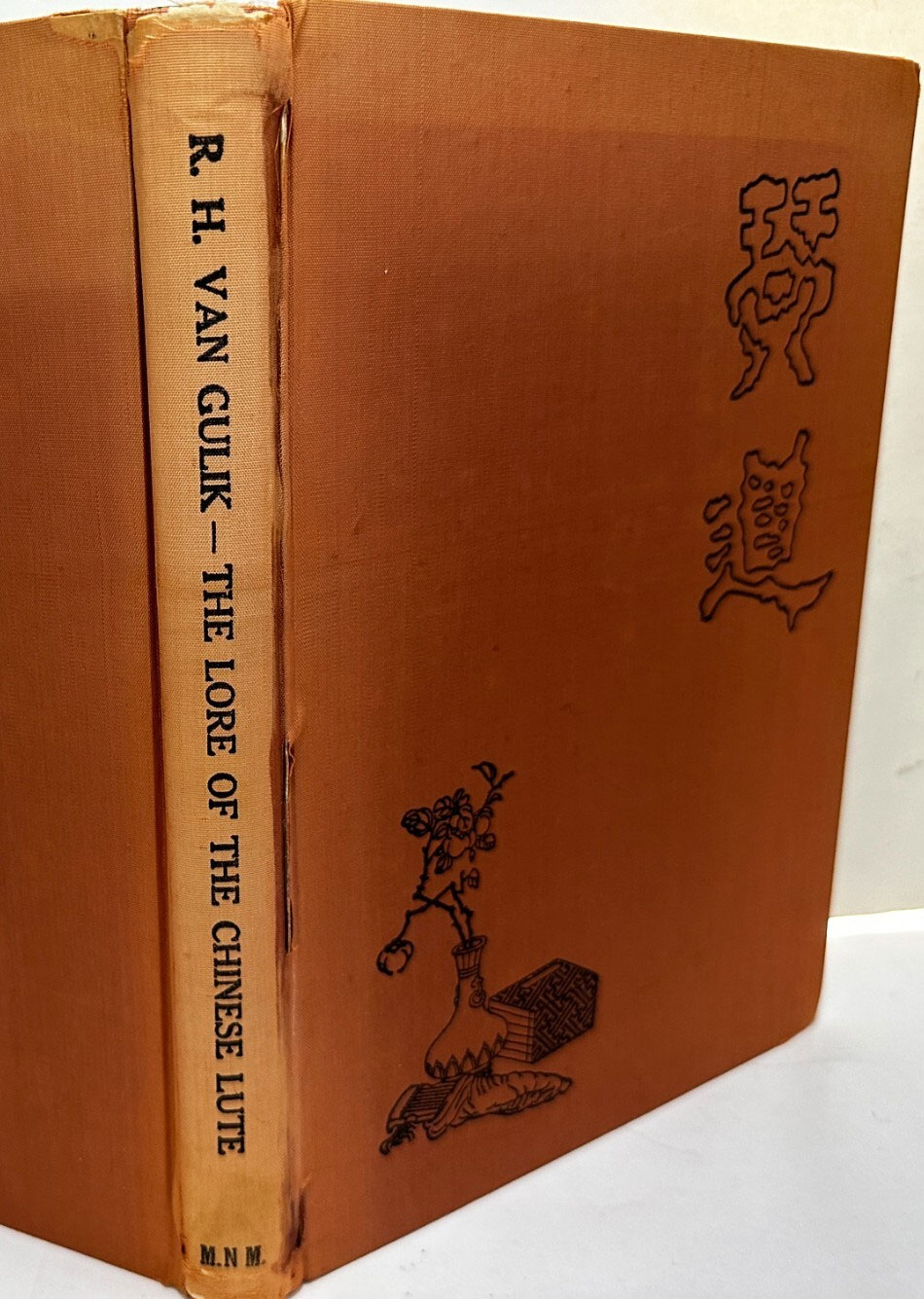

在这场非遗话语的跨语接触与竞争中,如何借助译名来彰显中国春节的核心知识与精神标识至关重要,而依托当前的译名语言规范显然不能找到满意的答案。实际上,这两个译名均是他塑历史中的产物,其知识表达水平不可避免地受到当时社会文化语境与主体认知水平的制约。摆脱他塑视域局限,激发大众的译名知识自塑意识是当下非遗译名规范理应发挥的效力。中国非遗译名规范化实践亟待视域和路径上的革新。 ……。 一、非遗译名的差异性知识表达功能 ……。 在跨语情境中,非遗译名实践无异于非遗概念的二次命名,只不过是以译入语为语符工具。由于非遗的地方性知识属性,译者往往面临着对等概念缺失的情况,无法通过一个既有译语词汇完整再现原非遗概念的知识内涵。此时,译名的择取势必要以某一方面的非遗概念要素为理据,而最终选择的译名也会成为表达非遗知识片段的语言工具。荷兰汉学家高罗佩在 The Lore of the Chinese Lute (1969) 一书中对古琴译名的讨论便充分说明了这一点。 |

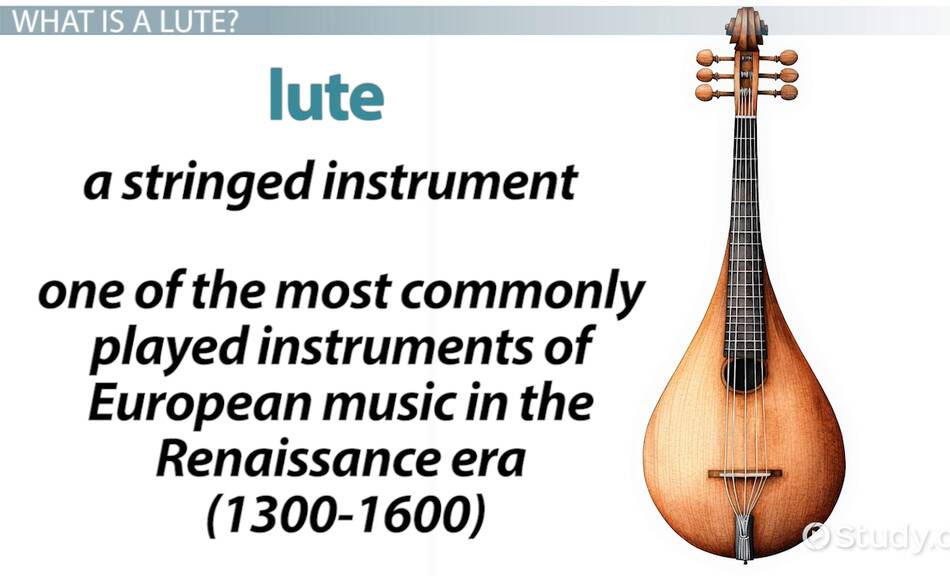

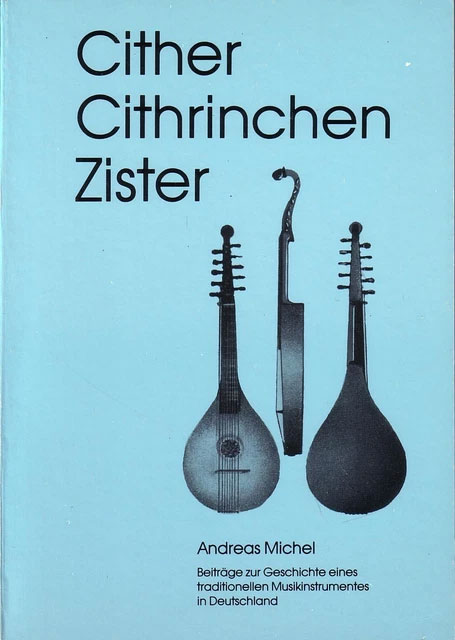

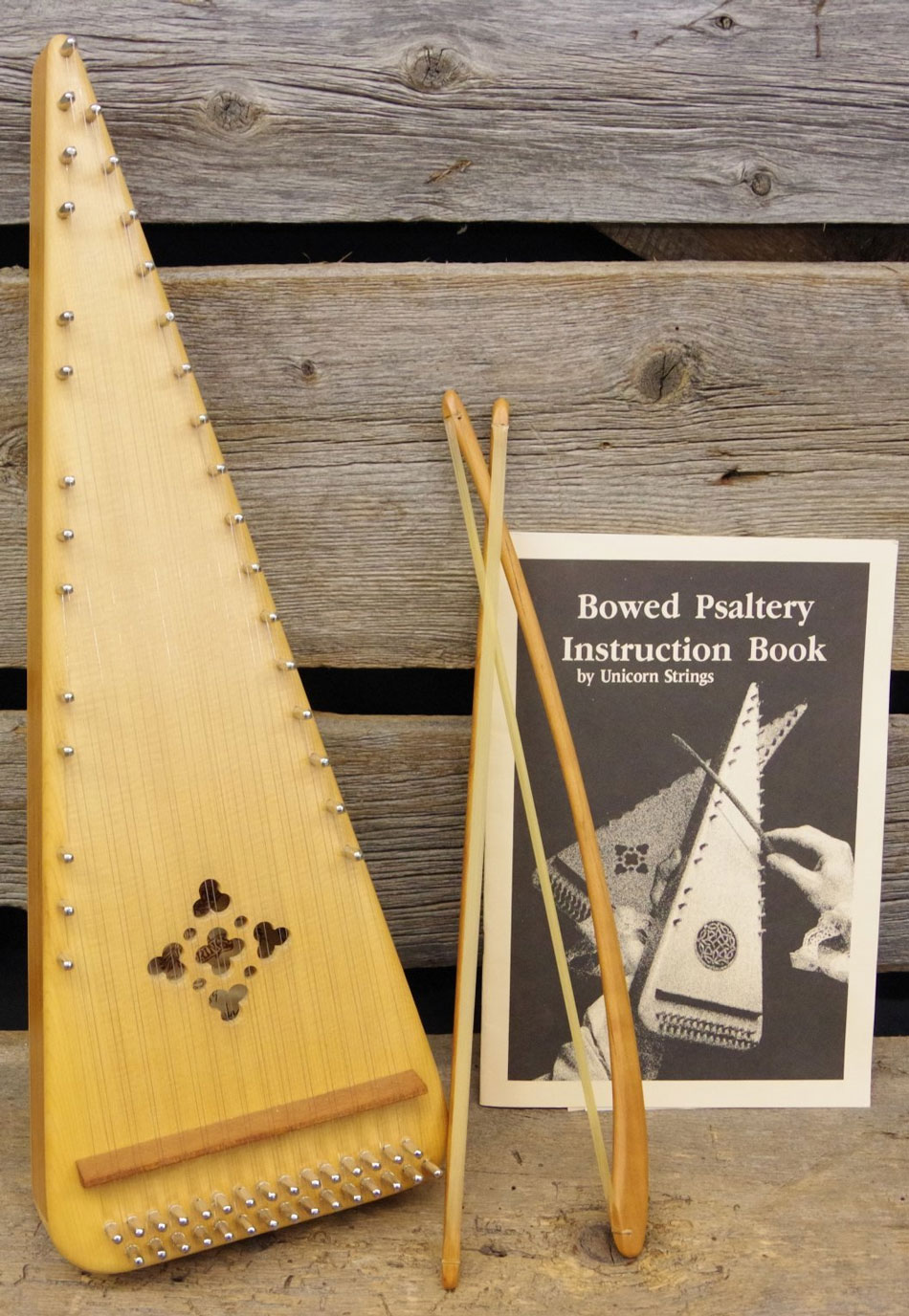

古琴是我国第一批列入世界级非物质文化遗产名录的艺术门类,“古琴”这一术语不仅指琴器与琴制,还关涉诸多高雅人文意象以及天人合一等伦理思想,具有独特的精神文化内涵。在自序中,高罗佩写道,“我们在西文中挑选意义对等的词翻译东方乐器的时候,必须在那些能够显示乐器外部形态的词与那些更接近文化含义的词之间做出选择。” 他具体谈到了古琴的三个译名,分别为 cither,psaltery 和 lute。根据他的解释,cither 和 psaltery 均为“能够显示乐器外部形态的词”,而 lute 则是“一个在西方自从古代起就已经与一切艺术的、高雅的、诗人们所歌颂的事物联系在一起的词语”,也因此被他视为最接近古琴文化含义的译名。高罗佩最终选择 lute 作为古琴的译名,其目的是“想向一般读者传达有关古琴和古琴音乐在文化上的重要意义的信息”。不难看出,这些译名背后的知识理据有所不同,而单个译名的知识表达效力总是有限度的。 |

非遗译名知识表达效力具有局限性,不仅是指通过某一译名只能表达某一非遗知识片段这一事实,还意味着非遗译名在选择性传达非遗知识的同时,往往会不可避免地遮蔽掉某些其他知识要素。例如,用来体现古琴形制的译名 cither 或 psaltery 并不能传达或者说遮蔽掉了古琴的文化知识属性。 ……。 二、中国非遗他塑规范中的译名知识表达——以春节为例 ……。 通过溯源历史文本可以发现,在中西跨文化交际早期,已经累积形成了以“(Chinese) New Year”为核心语素的春节民俗知识体系。这一春节知识体系在西方人的主体视角下构建起来,是典型的他塑结果。以 (Chinese) New Year为代表的这些早期译名不仅为中国非遗历史上的跨文化传播提供了语言工具,还对中国当代的非遗译介实践产生着持续性影响。至今,包括“春节”和“端午节”在内的不少核心非遗术语的翻译仍沿用着中西接触早期创制的“规范”译名。这些译名作为中西文化接触时西方了解中国的语言中介,很大程度上也反映了当时西方人对中国文化的认知视角与水平,它们在知识表达方面存在哪些历史局限,值得我们反思。 ……。相应地,“春节”里的“春”并不仅仅是表面上惯常理解的季节指示词,而是同古代农业生产周期密切相关的概念,与二十四节气立春以及春耕农事相呼应。可以说,春节的存在实质在某种程度上就体现在“春”这一字眼上。(Chinese)New Year在词典知识表征方面暴露出的不足其实也折射出他塑视域下非遗概念认知的先天局限。西方作为他者来认识中国非遗,往往是从可见的物质类或行为类的文化表达形式入手。而那些涉及生活理念与处世哲学的深层非遗知识无法直接通过行事表象观察到,故而也容易被他者的译名选择遮蔽掉。偏重表达表层非遗知识是早期非遗他塑译名实践中的普遍现象。站在非遗译名规范化的当代立场,我们应该思考的问题是,如何在这一历史知识实践的基础上,进一步表达本土非遗的深层知识。中国非遗译名规范的当代革新本质上是一场知识自塑实践。 三、中国非遗译名规范革新的知识自塑本质 上述有关春节译名实践的个案研究反映出早期非遗译名知识表达的局限性,这实际上同他者的先天认知特征有莫大关联。爱德华. 萨伊德在阐述东方主义文化观时曾指出,一个文化体在接受其他文化时,总是倾向于从自身出发解读甚至改变对方文化,具体到西方对东方文化的认知,他们往往会认为“东方文化的某些方面总是同西方文化类似(the Oriental was always like some aspect of the West)”。这也就解释了为什么西方人早期接触中国非遗时,会倾向于从比附的立场出发开展认知活动。把中国春节解读为他们熟悉的“新年”就是典型的比附做法。 ……。显然,站在当时西方人的立场,春节就是一种类似于西方的庆祝新年的节日形式,这么一来,历代来华传教士与汉学家一致将 New Year 作为春节的核心译语元素也就在情理之中了。 |

通过文化比附,西方译者有意或无意地构建起东方的“仿制意像(simulacrum of the Orient)”,去迎合西方受众的知识框架。这种比附的认识方式是必要的,但它只是认识新事物的一种初级路径。如春节的他塑译名所示,在跨语情境中,通过比附产生的译名所表征的往往是一种“简单化的意象(reductive images)”,很难深入非遗概念的精神实质,亦即非遗的深层知识。此时,非遗译名实践成为萨义德笔下所述的一个“过滤过程(filtering)”,反过来,由此产生的他塑译名“规范(regulatory codes)”也束缚着西方人自身对于中国非遗的认知。 值得注意的是,这种简单化的知识解读有时还会引起不必要的文化误读,在跨文化实践中传播错误的知识。例如,Chinese Repository(第二十期)中曾记载,早期来华天主教传教士曾将贴桃符、贴对联等民俗视为迷信之举,并将其标记为罪行明令禁止。……。产生这些文化误读的原因,究其根本在于他们始终站在自身文化立场认识中国非遗,并未把握其知识全貌。这些误译的例子对于中国非遗当代译介中的译名实践有着重要的警示作用。 历史上的他塑,以来华外国人为主,因社会历史环境与认知视角等主客观影响,其译名选择往往是从自身文化立场出发裁取非遗知识的产物。而这些译名的使用也将进一步影响到译入语受众对非遗的认知。中国非遗译名的当代规范化实践,显然要从认知方式上的革新做起,以传达正确的、全面的非遗知识为旨趣。 ……。 四、中国非遗译名规范革新的知识实践路径 在非遗跨文化传播的当代语境中,非遗术语的翻译不仅仅是表层语符的跨语转换,更是一场知识表达与话语构建实践,非遗译名知识表达得充分与否将决定非遗话语在译入语文化生态中的影响力与生命力。这个意义上,当下我国非遗译名的规范化所要解决的核心问题,应该从如何规范译名的语符表征,逐渐转向如何合理利用非遗译名资源来完整且充分地跨语表达中国非遗知识。将这一知识本位的认识论思考投射至非遗译名规范化的实践层面,具体应包含三个向度,即非遗术语的知识溯源、非遗译名的知识评价以及基于核心译名的深度知识表达。 对非遗源术语进行知识溯源是开展译名规范化实践的第一步,其中要回答的问题是,“该非遗术语命名的深层知识理据是什么?”对这一问题的回答也将成为下一步进行译名评价、选择乃至创新的理据。……。 在明析非遗术语命名的知识理据之后,需要以之为出发点对现有的非遗译名进行知识评价。其中需要思考的问题是,“现有的非遗译名有哪些?现有译名的知识表达层次如何?是否符合当前的跨语知识表达需求?” ……。他塑译名 the Dragon Boat Festival 作为端午节的核心译名使用至今。而根据对端午概念的知识溯源,因其防疫实践特色,在历史上,端午节又称夏节、采药节、送药节、菖蒲节、沐兰节等,龙舟只是其中一个地方性文化意象而已。明确了这一点就不难做出判断,将 the Dragon Boat Festival 作为端午节的核心规范译名是简单化的处理方式,并不利端午深层知识的传达。对于这一核心译名选择,或应予以进一步的反思与革新。总而言之,激活译名收集与评价的自觉意识,尤其是主动梳理历史上他塑译名的生成与延续情况,是当前非遗译名规范化实践中的一项重要工作。 译名评价的理据是前一步术语知识溯源的结果,而评价的目的则是为了在下一步厘定出符合当下知识深度表达需求的核心规范译名。这一阶段需要回答的问题是,“为表征非遗的深层知识,非遗的核心译名应作何选择?又该如何规范使用这一核心译名?”……。显然,相比于 Chinese New Year 或者 Lunar New Year,the Spring Festival 更利于传达源术语中“春”的概念知识;又如,关于端午的翻译,作为革新举措,我们不妨借助音译转写的方式,将“duanwu”这一异质性语符用作其核心译名要素。实际上,韩国在为江陵端午祭申遗时就采用了这种处理方式。联合国官网上提供的对应译名是 Gangneung Danoje festival,其中,Gangneung 指江陵这一地名,“Danoje”则是“端午祭”的音译转写。相较而言,这种极具文化标出性的方式在深层知识的表达方面有其独特优势。 |

非遗译名的规范化最终还是要落脚到核心译名的选择与使用。值得说明的是,之所以称之为核心,是因为厘定出的最终译名在非遗的跨语传播中将扮演话语核心的角色,但并不是说要将其作为唯一规范译名。相反,在具体的译名使用场景中,其实需要借助译名变体进行非遗知识的互补表达,以实现知识自塑。 这方面,汉学家高罗佩的译名选择与使用能够再次给我们带来启示。前文已论及,高罗佩在 The Lore of the Chinese Lute 一书中将 lute 作为古琴的核心译名。有意思的是,在该书的副标题中,他并没有使用 lute,而是通过“琴”字的音译转写 Ch'in 组建了 the ideology of Ch'in 这样一个搭配。据统计,在全书中,the ideology of Ch'in 共出现三十九次。 |

显然,在阐述古琴之道时,lute 这个译名已不足以传达更深层次的文化意蕴,只能诉诸音译转写形式 Ch'in。如果回到全文开篇,这种借助译名变体实现古琴知识互补性表达的用意更为显明。作者写道:“this essay is an attempt to describe the cultural significance of a Chinese musical instrument, the seven-stringed lute. Commonly called KU-CH'IN or 'the lute of antiquity', it was played more than two thousand years ago as it is still today”,从该例证中可发现古琴的三个不同译名,它们分别侧重表达古琴的形制特征(the seven-stringed lute)、历史文化属性(the lute of antiquity)和异质性精神特质(ku-ch'in)。同理,我们在当下跨语译介古琴文化时,亦可借助这种“差译互补”的方式,只不过,其核心译名是否仍延续 lute 这一他塑译名,仍有待商榷。由此可见,不同于一般意义上服务于译名统一的硬性规范,非遗译名规范既要解决核心译名的选择问题,又需关注译名的实际使用场景,其宗旨是服务于非遗知识的充分性表达。 结语 ……。 注释(略) 参考文献(略) |

作者简介:刘润泽,南京大学外国语学院副教授,文学博士,研究方向:非遗译介、术语与翻译跨学科。 (黄佶编辑配图,2025年10月19日) 相关链接: |

(返回顶部) 返回首页 QQ互动群:417754415 主编黄佶信箱:1131376436@qq.com Tel:13671606831 |